- · 城市与环境研究版面费是[04/09]

- · 《城市与环境研究》投稿[04/09]

- · 《城市与环境研究》数据[04/09]

- · 《城市与环境研究》期刊[04/09]

侯深谈《无墙之城》与美国城市环境史

作者:网站采编关键词:

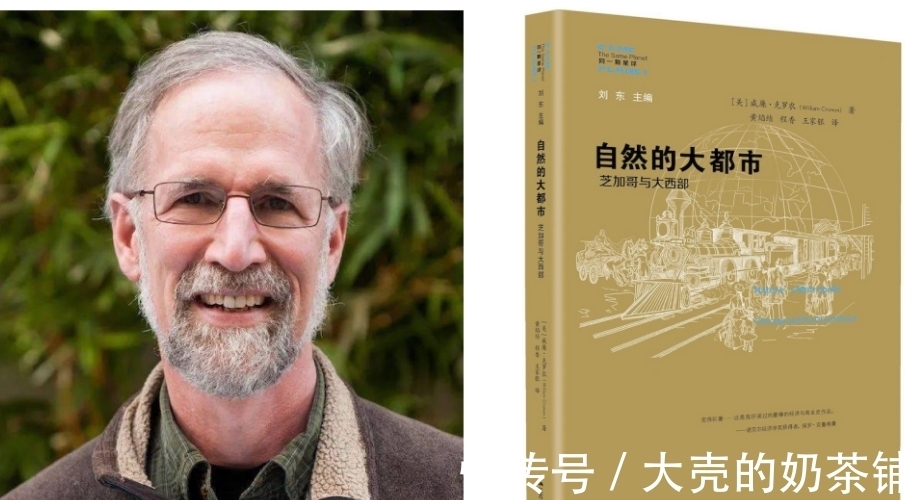

摘要:另一方面,你提到的克罗农教授对我的影响实际上越来越大,特别是当我真正进入城市环境史的领域之后,重新来思考克罗农在其经典著作《自然大都市:芝加哥与大西部》中所建立的

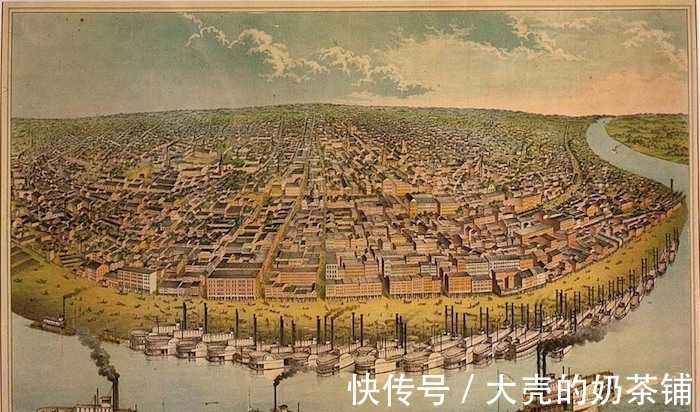

另一方面,你提到的克罗农教授对我的影响实际上越来越大,特别是当我真正进入城市环境史的领域之后,重新来思考克罗农在其经典著作《自然大都市:芝加哥与大西部》中所建立的模型,我发现它确实是一部石破天惊的作品。城市环境史最早并不是由克罗农开启的,但真正将城市同它所处的广阔腹地连接起来的是克罗农。

您在讲匹兹堡的时候,认为匹兹堡的衰落一定意义上也是另一种复兴。那您觉得匹兹堡案例对其他国家工业城市的振兴转型之路有何种启发意义?

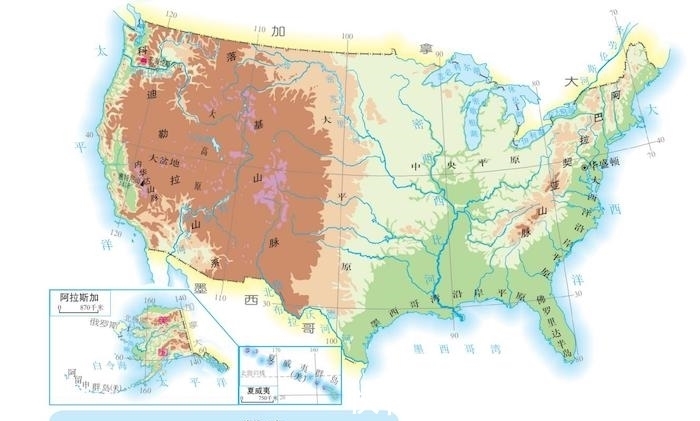

您在书中开头就提到美国城市的“美国性”,在您看来,从自然和文化互动的角度观察,美国性具体体现在哪些方面?

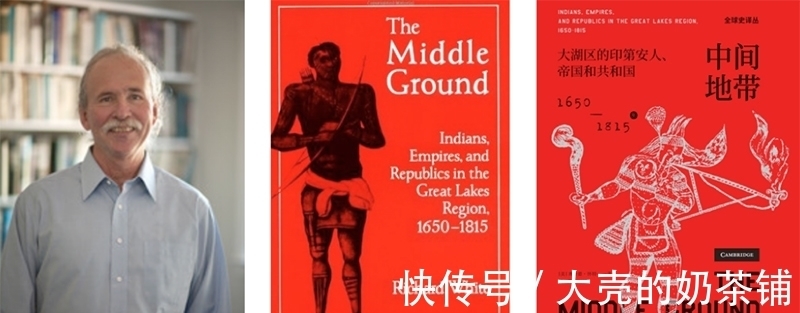

虽然怀特和克罗农是好伙伴,但二人颇多不同。克罗农经常说荒野是他的宗教,他要解构荒野,但他要解构的并不是荒野的存在合理性,而是美国荒野热爱者仅仅去关注远方荒野的文化倾向。克罗农的观点被文化分析学者过度解读后,就变成了克罗农要去解构荒野本身,而实际上克罗农的思想核心恰恰是在强调野性的力量,他认为荒野存在于任何一种事物当中。怀特就不一样,他就希望解构自然,这也是为什么他最终抛弃了环境史完全投入到劳工史中,在他后面的作品里读者实际上已经看不到自然的存在,以理查德·怀特的观点来看,所有的都是一种混杂(hybiridity)。

侯深:在我的导师唐纳德·沃斯特的学生里,似乎每个人天然地就应该去研究农业环境史或国家公园的历史。但当时我对美国似乎总有一种雾里看花、终隔一层的感觉,总觉得自己无法对一个地方产生出一种依恋。

我在《尾声:脆弱的平衡》中也谈到,美国城市成长在其自身所创造的生态悖论之中,在它们演化的过程中有两种根本性的力量——自然与思想,不断变化着的两者不间歇地相互作用,形塑着城市的形态、气质以及其与环境之间的关系。从研究的角度来说,灾难当然是一个值得重视的切入途径,包括人们如何通过应对灾难然后重建家园的案例研究。比如在《地震城市》这本书中,作者就提问:为什么我们明知道这是一个生态无比脆弱的地区,还一定要在这里重建家园?

在这本书中我没有采用一种衰败叙事,毕竟关于城市如何破坏自然这一话题已经有太多著作了,相比之下,我更想去探讨城市的人群与自然如何相互适应的过程。

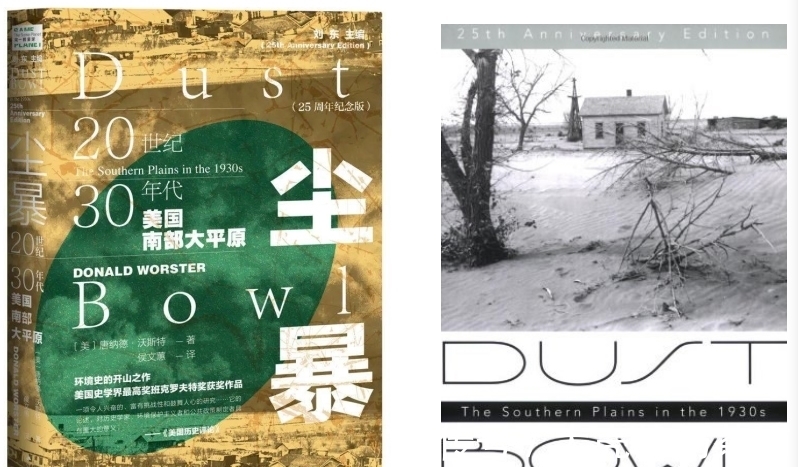

侯深:沃斯特教授的经典作品《尘暴》可以回答这个问题,其经典之处在于给出了关于自然和资本主义之间关系的根本性定义。首先,自然是一种资本;其次,人类被允许利用自然追求最大利益;第三重的资本主义变成了一种文化,因为它在伦理层面鼓励人们追求最大利益,逃避限制,而国家有义务去支持每一个人寻求利益最大化。我认为这个定义是最清晰的,也是最根本的。

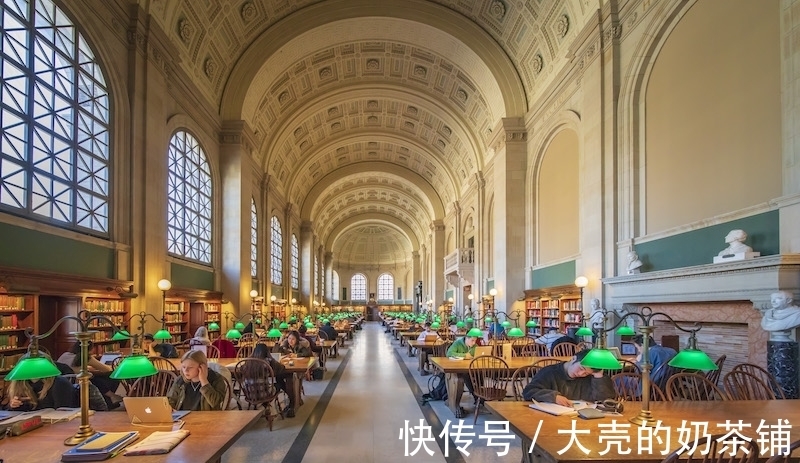

我导师经常强调“地方感”(sense of place)。他告诉我:对一个地方的依恋感对于环境史学者很重要,但如果你非要硬性地去催生出这样一种依恋,实际上你仍然没有办法真正获取这种感觉。他问我,什么样的地方于我而言是最舒适的?我的回答是:城市。我在城市中出生、成长,虽然对自然、对荒野始终有一种强烈的美学意义的向往,但我对城市生活太熟悉,即便我渴望走进自然、去往荒野,也仅能将自己作为一个过客,难以融入其中。他便问,那你为什么不研究城市环境史?我说,我可以研究城市环境史吗?他说,当然可以。所以,我会选择走入城市环境史研究领域,很大程度上来自导师对我的鼓励。

令我印象深刻的是,您在书里讲到不同城市的发展过程与其自然条件的紧密联系,比如波士顿之所以不能发展成一个工业城市,很大程度上是受到其港口潮汐的影响,再如新奥尔良城市重建与飓风灾害的联系。那么,您认为最近环境史学界对自然力的关注,或者说将自然写入历史的努力还可以在哪些方面推进?

文章来源:《城市与环境研究》 网址: http://www.csyhjyj.cn/zonghexinwen/2022/0927/1594.html